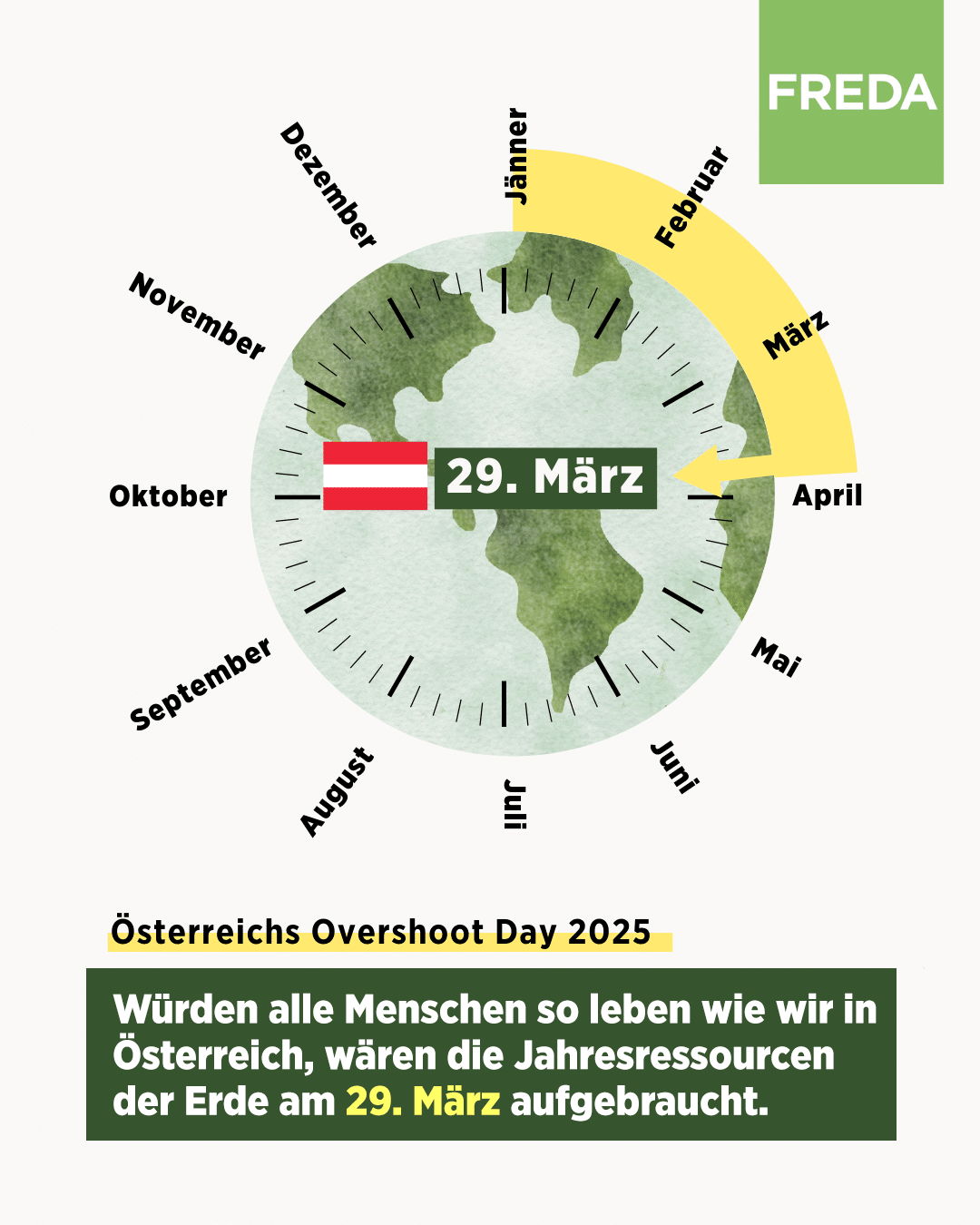

Würde alle Menschen so leben wie wir in Österreich, hätten wir bereits am 29. März 2025 alle Ressourcen unserer Erde verbraucht. Zwar leben nicht alle Länder so verschwenderisch wie wir, aber auch auf die gesamte Weltbevölkerung gesehen verbrauchen wir viel zu viele Ressourcen. Wenn wir die Erde als Raumschiff betrachten, zeigt sich deutlich, warum wir ein Umdenken brauchen.

Seit 1971 berechnet die Organisation Global Footprint Network den Erschöpfungstag. Sowohl für einzelne Länder als auch für die gesamte Erde. Vor 50 Jahren lag der Welterschöpfungstag noch am 14. Dezember. Im Laufe der Jahrzehnte ist der Tag allerdings immer weiter vorgerückt. 2024 lag er am 1. August. Die restlichen 153 Tage im Jahr lebt die Menschheit zulasten der Erde. Oder anders gesagt: Wir verbrauchen so viele natürliche Ressourcen, dass unser Planet keine Chance hat, sie wieder nachproduzieren. Um besser zu verstehen, was das bedeutet, hilft es, sich die Erde als Raumschiff vorzustellen.

Ein Raumschiff namens Erde

Am Raumschiff Erde finden die Fahrgäste alles, was sie zum Leben brauchen. Solange die Lebenserhaltungssysteme funktionieren, werden sie mit Luft, Wasser, Essen und Energie versorgt. Im Gegensatz zu allen anderen Raumschiffen funktioniert die Erde ganz von selbst, ein wahres Wunderwerk. Sie braucht keinen Treibstoff, keine Wartung und alle Passagiere reisen umsonst mit.

Allerdings ist die Leistung des Raumschiffs Erde begrenzt. Es kann pro Jahr nur eine bestimmte Menge an natürlichen Ressourcen für seine Fahrgäste zur Verfügung stellen. Wenn sie mehr brauchen, müssen sie auf den Notfallspeicher zurückgreifen. Und das machen sie auch.

Wir plündern den Notfallspeicher

In den ersten Jahren entnehmen die Fahrgäste nur ganz wenig aus dem Notfallspeicher. Das Raumschiff Erde scheint das nicht weiter zu stören, alle Lebenserhaltungssysteme funktionieren weiterhin. Also entnehmen die Fahrgäste in den Jahren darauf immer mehr. Und dann beginnt es zu kippen. Die Lebenserhaltungssysteme funktionieren immer schlechter. Denn die Erde braucht selbst Ressourcen, um ihre Systeme am Laufen zu halten.

Doch die Fahrgäste im Raumschiff Erde plündern weiter. Irgendwann haben sie schon im Sommer die Ressourcen für das ganze Jahr verbraucht und müssen riesige Mengen aus dem Notfallspeicher entnehmen. Genau an dem Punkt stehen wir jetzt auf unserer Erde.

Unsere Erde ist erschöpft

Die Metapher des Raumschiffs hilft uns zu verstehen, dass die natürlichen Ressourcen unserer Erde begrenzt sind. Unsere Erde ist ein komplexes und empfindliches System, genauso wie ein Raumschiff. Durch unsere Art zu leben und zu wirtschaften fügen wir der Erde Schaden zu. Natürlich gibt es keinen Notfallspeicher, den wir tatsächlich durch unsere Lebensweise leerräumen. Aber nichtsdestotrotz plündern und beschädigen wir unsere Erde. Durch die Überfischung der Meere, durch den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen, durch die Abholzung der Regenwälder. Genau darauf möchte der Welterschöpfungstag hinweisen.

Österreichs eigener Erschöpfungstag

Fachleute errechnen nicht nur den Welterschöpfungstag, sondern auch Erschöpfungstage für einzelne Länder. Und dieser Tag macht Österreich kein schlankes Bein. Würden alle Menschen der Erde genauso leben wie ein durchschnittlicher Österreicher oder Österreicherin, dann wären die Ressourcen der Erde schon 29. März verbraucht. Damit liegt Österreich weit vorn im weltweiten Vergleich und über einen Monat vor Nachbarländern wie Deutschland (3. Mai), Italien (6. Mai), der Schweiz (7. Mai) oder Ungarn (31. Mai).

Wir müssen nachhaltiger leben

Insbesondere reiche Länder wie Österreich müssen ihre Art zu leben und zu wirtschaften verändern. Unsere Erde ist endlich, und das muss sich in unser aller Leben widerspiegeln. Das beginnt bei der Frage, ob wir Dinge reparieren oder wegschmeißen. Wie wir Energie gewinnen, ohne unser Klima zu schädigen. Oder wie wir Essen anbauen, ohne dabei Ökosysteme zu zerstören.

Die Erde hat keinen Notausgang

Nur so kann das Raumschiff Erde auch in Zukunft vielen Menschen ein gutes Leben bieten. Es gehört uns nicht, wir sind lediglich Gäste, die für eine bestimmte Zeit mitfahren dürfen. Und eine weitere Tatsache sollten wir uns in Erinnerung rufen: Genauso wie ein Raumschiff hat auch unsere Erde keinen Notausgang. Wir können sie nicht verlassen, selbst wenn die Lebenserhaltungssysteme ausfallen. Sie ist der einzige lebensfreundliche Ort inmitten eines lebensfeindlichen Universums. Und derzeit leuchten alle Warnlämpchen im Raumschiff rot.

- Auch interessant: Von der Kohle- zur Klimastadt

- Neue Studie: Wie die Erderwärmung sich in 1.000 Jahren entwickeln wird

- Stadtplanung von morgen: Welcher Faktor Städte lebenswert macht