Für eine lebenswerte Stadt brauchen wir eine Reihe an unverzichtbaren Zutaten. Eine Gesundheitsversorgung für alle, gute Schulen, Parks, Öffis und und und. Wie das bei Rezepten nun mal ist, müssen wir mit manchen Zutaten sparsam sein. Geht es um lebenswerte Städte, dann ist diese Zutat der Autoverkehr.

Wir Menschen sind bemerkenswert gut darin, uns an Dinge zu gewöhnen. Es erscheint uns normal, dass selbst Altstädte von breiten Straßen durchschnitten sind. Wir nehmen es hin, dass Gehwege oft nur schulterbreite Streifen sind. Und wir akzeptieren, dass wir mit geschlossenen Fenstern schlafen und Kinder nur auf eingezäunten Spielplätzen spielen können. An dieses Stadtrezept unserer Eltern und Großeltern haben wir uns so gewöhnt, dass wir vergessen, dass wir die Zutaten auch ändern können.

Denn der Autoverkehr in unseren Städten ist kein Naturgesetz. Er ist die Konsequenz von Entscheidungen, die Generationen vor uns getroffen haben. Es liegt aber in unserer Hand, wie wir unsere Städte heute planen. Wir können die Zutat „Autoverkehr“ so weit reduzieren, dass alle ein besseres Leben haben. Denn vieles, das die Lebensqualität in Städten drückt, kommt von übermäßigem Autoverkehr.

Weniger Autos bedeutet mehr Platz für Menschen

Autos brauchen Platz – mehr, als uns bewusst ist. Straßen, Kreuzungen, Kreisverkehr und Parkplätze verbrauchen riesige Flächen. In vielen Städten sind 50 bis 60 Prozent des öffentlichen Raums für den Autoverkehr blockiert. Bahn, Bus und Fahrrad können ein Vielfaches an Menschen auf viel weniger Raum transportieren.

Würden wir in Zukunft konsequent auf diese Fortbewegungsmittel setzen, würden große Flächen frei werden. Und die könnten wir gut gebrauchen. Viele Städter:innen leben in kleinen Wohnungen und haben keinen Garten. Die Plätze, Parks und Gassen der Stadt sind ihr erweitertes Wohnzimmer. Für sie wäre der freigewordene öffentliche Raum ein enormer Gewinn.

Mehr Platz für Bäume und Hecken, die nicht nur das Stadtbild verschönern, sondern auch das Mikroklima verbessern. Mehr Sportgeräte, Spielplätze und Sitzbänke, wo alle Generationen ihre Freizeit verbringen können. Mehr Hundezonen, mehr Liegeflächen, mehr Blumenbeete. Biotope. Brunnen. Picknickplätze. Das Potenzial ist riesig. Die Flächen der Stadt sollten uns gehören, nicht den Autos.

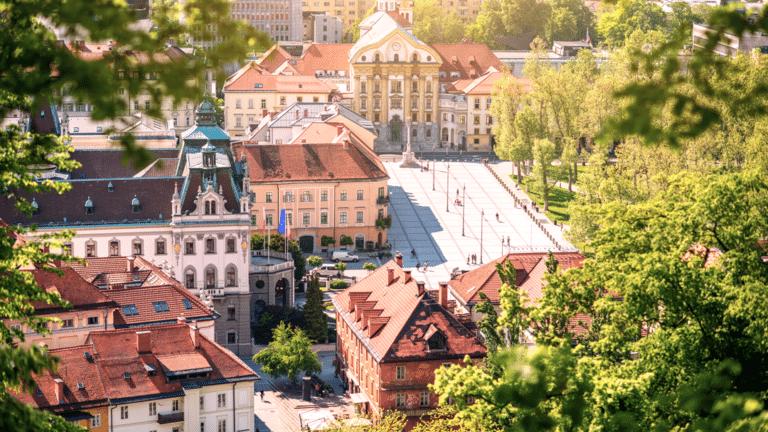

Das Beispiel Ljubljana zeigt, was mit Mut und guter Planung möglich ist. Seit 2007 hat die slowenische Hauptstadt ihre Fußgängerzonen um 620 Prozent erweitert. Heute prägen Plätze, Brunnen und Bäume das Stadtbild. Anfangs war der Widerstand groß, mittlerweile unterstützen aber 97 Prozent der Einwohner:innen das Vorhaben.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen Weniger Autos bedeutet mehr Ruhe

Wer Ruhe will, der muss am Land wohnen? Von wegen. Vielerorts ist nicht die Stadt selbst laut, sondern es sind die vielen Autos. Leider ist Verkehrslärm eine Belastung, der Städter:innen kaum entgehen können. Denn Augen können wir schließen, aber unsere Ohren nicht.

Die Folge: Stress. Lärm lässt den Körper Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol ausschütten und kann auf Dauer Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen und Angststörungen verursachen.

Zwei Millionen Österreicher:innen wohnen an Orten, an denen der Verkehrslärm mehr als 55 Dezibel beträgt. Zum Vergleich: Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Lärm bereits ab 53 Dezibel gesundheitsschädlich. Menschen, die an Hauptverkehrsstraßen wohnen, müssen noch viel mehr Lärm ertragen. Oft sind es 65 bis 75 Dezibel.

Fest steht: Eine leisere Stadt ist eine lebenswertere. Damit das gelingt, müssen wir Autos nicht vollständig verbannen. Maßnahmen wie Tempo-30-Zonen und mehr Begrünung können den Verkehrslärm schon erheblich reduzieren. Offizielle Lärmkarten zeigen, wie groß die positiven Effekte von Verkehrsberuhigung sind.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen Ein Vorbild in Sachen Verkehrsberuhigung ist die spanische Stadt Barcelona mit ihrem Konzept der „Superblocks“. In diesen verkehrsberuhigten Quartieren wird der Durchgangsverkehr ausgesperrt. Damit konnte die Stadtverwaltung den Lärmpegel innerhalb der Blocks massiv senken. So entstehen nicht nur ruhigere, sondern auch sicherere Stadträume, die zugleich den sozialen Zusammenhalt stärken.

Weniger Autos bedeuten bessere Luft

Autos sind einer der Hauptgründe für schlechte Luft in Städten. Stickoxide, Rußpartikel und Reifenabrieb belasten unsere Atemluft stark. Luftverschmutzung ist laut der WHO die größte umweltbedingte Gesundheitsgefahr weltweit. Sie führt jährlich zu Millionen von Todesfällen.

Wollen wir bessere Luft in unseren Städten, dann müssen wir den Autoverkehr reduzieren. Denn in verkehrsberuhigten Zonen verbessern sich die Abgaswerte deutlich. Ein Blick nach Ljubljana verdeutlicht, wie groß die Wirkung sein kann: Auf der zentralen Hauptstraße sanken die Schadstoffwerte um 70 Prozent, nachdem der Autoverkehr dort eingeschränkt wurde.

In Städten mit guter Luft gehen chronische Atemwegserkrankungen wie Asthma und Bronchitis zurück, Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden seltener, und das allgemeine Wohlbefinden steigt. Besonders ältere Menschen, Kinder und Asthmatiker:innen profitieren von sauberer Luft, da sie am empfindlichsten auf die Schadstoffe von Autos reagieren.

Weniger Autos bedeuten weniger Verkehrstote

Eine Stadt mit weniger Autos ist auch eine sicherere Stadt. Denn weniger Autoverkehr bedeutet auch weniger schwere Verkehrsunfälle. Für Radfahrer:innen und Fußgänger:innen wird die Fortbewegung mit weniger Autos entspannter und gefahrloser.

Wenn wir den Autoverkehr konsequent reduzieren, schafft das auch Platz für breitere Gehwege und sichere Fahrradwege. Beides senkt das Risiko von schweren Unfällen weiter. Und das Ganze ist ein positiver Kreislauf: Wenn sich Menschen zu Fuß und mit dem Rad sicher fühlen, lassen sie das Auto immer öfter stehen.

Lyon zeigt, welche Wirkung bereits eine Temporeduktion haben kann. Dort wurde in den zentralen Teilen der Stadt Tempo 30 umgesetzt. Zwei Jahre nach Einführung des Tempolimits ging die Zahl der Verkehrsunfälle um 35 Prozent zurück. Besonders bemerkenswert: Die schweren Unfälle, also solche mit Schwerverletzten oder Toten, sind sogar um 39 Prozent gesunken.

Weniger Autos sind gut fürs Geschäft

Auch Geschäfte profitieren von Verkehrsberuhigung. Fertig sanierte oder umgestaltete Einkaufsstraßen werden stärker besucht. Und: Es wird mehr eingekauft. Fußgängerzonen erwirtschaften deutlich mehr Umsatz als Einkaufsstraßen mit Autoverkehr. Das belegen zahlreiche Erhebungen.

Verkehrsberuhigte Straßen schaffen eine entspannte Atmosphäre mit weniger Lärm und Hektik. Und wir Menschen halten uns an solchen Orten einfach lieber auf.

Das Rezept für lebenswerte Städte

Wir haben uns daran gewöhnt, dass Autos eine zentrale Zutat im Stadtleben sind. Aber wir müssen das Rezept unserer Eltern und Großeltern anpassen. Dabei geht es nicht darum, Autos völlig aus den Städten zu verbannen. Manche Bewohner:innen sind unter bestimmten Umständen auf ihr Auto angewiesen. Vielmehr geht es darum, Autos nicht mehr den bestimmenden Faktor von Städten sein zu lassen. Sie sollten im Rezept nur eine kleine Rolle spielen.

Denn wir alle wollen an einem Ort leben, an dem Kinder sicher draußen spielen können. Wir wollen gute Luft atmen, ein bisschen Grün vor der Tür und die Möglichkeit, auch nachts das Fenster offenzulassen. Das ist nicht naiv, sondern möglich. Andere Städte zeigen, wie groß die positiven Auswirkungen von weniger Autos sind. Wir müssen nur den Mut haben, konsequent zu handeln und Städte für Menschen, statt für Autos zu gestalten. Das Rezept liegt vor uns, genauso die Zutaten.